Райцентр в верховьях волги частично затопленный при строительстве угличской гэс

Обновлено: 27.06.2024

ВОЛГОЛАГ — система исправительно-трудовых лагерей с центром в посёлке Переборы под Рыбинском, созданных в 1935 году для обеспечения строительства Угличского и Рыбинского гидроузлов.

7 фото

14 сентября 1935 года СНК СССР и ЦК ВКП ( б) приняли постановление о сооружении в верховьях Волги одновременно двух ГЭС — Рыбинской и Угличской.

Первоначально предполагалось, что строительство Угличского и Рыбинского гидроузлов будут вести заключённые Дмитровского исправительно-трудового лагеря. Но 16 сентября 1935 года ГУЛАГу НКВД было приказано немедленно приступить к организации самостоятельного Управления строительства и ИТЛ. Поэтому уже в сентябре в посёлке Переборы под Рыбинском началась подготовка к устройству новой исправительно-трудовой колонии для обеспечения стройки рабочей силой.

На 1 января 1936 года в лагере уже содержалось 19 420 заключенных, на 1 января 1937 — 43 566, на 1 января 1938 — 73 100, на 1 января 1939 — 74 576, на 1 января 1940 — 63 047, на 1 января 1941 — 87 791.

Помимо Рыбинской и Угличской ГЭС и гидроузлов, заключённые Волголага строили железнодорожную ветку Углич—Калязин, железнодорожный мост через Волгу у Калязина, работали на механическом заводе № 1 ( на левом берегу Волги недалеко от рыбинских шлюзов), участвовали в работах по расширению литейных цехов завода № 28, строительстве бомбоубежищ в Ярославле.

За шесть лет ( 1936 — 1941) основные работы по строительству гидротехнических сооружений были выполнены, началось заполнение водохранилища, были пущены Угличская и частично Рыбинская ГЭС. Постановлением Совета Народных Комиссаров № 394кс от 22 ноября 1941 года дальнейшие гидротехнические работы были прекращены. ГЭС и шлюзы из ведения НКВД были переданы для эксплуатации в соответствующие наркоматы.

В результате строительства гидроузлов были затоплены огромные территории, город Молога и фабричный поселок Абакумово, около 700 деревень и сел, пять монастырей и десятки храмов; дворянские усадьбы Волконских, Соковниных, Верещагиных, Мусин-Пушкиных; тысячи квадратных километров лесов и гектаров пойменных лугов.

В этот период заключённые использовались на следующих работах: лесозаготовки ( по плану Волгостроя на 1942 г.), обеспечение рабочей силой Угличского з-да, работ Волгостроя по Рыбинскому водохранилищу и ГЭС, Наркомречфлота, заготовка и поставка для НКВД в Москве дров и деловой древесины, производство спецукупорки и корпусов для 120-мм мин, деревообработка и металлообработка, швейное, пенько-джутовое, обувное, кожевенное производства; рыболовство.

В годы войны значительно ухудшились условия содержания и питание заключённых. В 1942 году уровень смертности в лагерях вырос до 22,69% ( против 6,47% в 1941 году). Таким образом, в Волголаге в 1942 году умер почти каждый четвертый.

Главные задачи Волголага в основном сохранились: обслуживание Волгостроя, производство боеприпасов, спецукупорки и другой оборонной продукции, строительство 3-го гидроагрегата Рыбинской ГЭС, заготовка дров и деловой древесины для нужд НКВД в Москве, сельские и рыболовецкие хозяйства, обслуживание механического завода № 1 Главпромстроя, строительство в районе Ногинска ( Ногинское упр. Волгостроя), металлообрабатывающее, швейное, деревообрабатывающее и гончарное производства.

В апреле 1946 ИТЛ Волгостроя выделен в самостоятельный лагерь с подчинением ГУЛагу и присвоением наименования Волжский ИТЛ МВД. Максимальная численность заключённых составляла 21,5 тыс. в 1947 году ( из них около 8 тысяч осужденных за к/р преступления). В январе 1953 в лагере содержались 15 тысяч заключённых.

Они были заняты на следующих работах: обслуживание нужд Волгостоя, окончание строительства гидроузлов в Угличе и Щербакове — так в 1946 — 1957 гг. назывался Рыбинск ( последний агрегат Щербаковской ГЭС был введен в строй в конце 1950 г.), контрагентские работы ( в том числе — на Рыбинском мехзаводе № 1, на котором был изготовлен стальной каркас для высотного дома МВД на Котельнической набережной в г. Москве), лесозаготовки, добыча камня, швейное производство, выпуск изделий ширпотреба, с/х работы ( общее количество с/х угодий в Волжском ИТЛ — 2090 га), ловля и переработка рыбы.

В ноябре 1949 на базе 2-й больницы Волголага в Рыбинске была организована Центральная психиатрическая больница ( ЦПБ) Санотдела ГУЛАГа на 300 мест. в ЦПБ находилось 400 з/к, из них 219 осужденных за к/р преступления. В конце 1952 года замминистра МВД Серов уведомил начальника Волголага Медведева, что на лечение в ЦПБ будут направляться только осужденные за к/р преступления.

В марте 1953 ГУЛаг был передан из ведения МВД в Министерство юстиции. 29 апреля 1953 года лагерные подразделения ИТЛ Волгостроя были переданы в состав Управления исправительно-трудовых лагерей и колоний УМВД по Ярославской области.

С 1935 по 1953 год начальниками Волголага были:

1935 — 1940 — РАПОПОРТ Яков Давыдович, старший майор госбезопасности

1942 — 1943 — КЛЮШИН Михаил Лаврентьевич, младший лейтенант госбезопасности

1943 — 1944 — ИНОЗЕМЦЕВ Константин Дмитриевич, полковник госбезопасности

1946 — 1950 — КОПАЕВ Георгий Николаевич, полковник

Вы можете помочь проекту, поделившись фотографиями, документами, воспоминаниями, собственными материалами и даже ссылками на известные Вам публикации по теме этой статьи. Пишите нам.

Нашли ошибку или опечатку? Выделите текст и кликните по значку, чтобы сообщить редактору.

В сентябре посмотреть на "Русскую Атлантиду" и посетить Рыбинскую ГЭС мы отправились по приглашению РусГидро.

Началось все с постройки канала имени Москвы (старое название Москва - Волга). Вначале предполагалось строительство трех гидроузлов мощностью 220 МВт в Мышкине, Ярославле и Калязине. Позже эту схему изменили и построили два гидроузла в Угличе и Рыбинске суммарной мощностью - 440 МВт (110 МВт и 330 МВт соответственно).

Строительство Рыбинского гидроузла преследовало еще одну важную цель - создание Волго-Балтийского водного пути. Судоходство на Верхней Волге до впадения в реку Мологу было возможно только в паводок.

Работы по углублению велись, но это не приводило к результатам, потому что уровень тут же садился. Когда создали Рыбинское, Угличское и Иваньковское водохранилища образовался судоходный ход глубиной 4,5 метра.

Идем на Рыбинскую ГЭС.

Некоторые источники утверждают, что Сталин лично интересовался ходом стройки Рыбинского гидроузла, а повышение отметки с 98 до 102 метров - его инициатива. Основная цель: повышение мощности Рыбинской ГЭС и обеспечение более надежного судоходного хода. Многие жители были против постройки Рыбинской ГЭС и государство расценивало их действия как предательство.

В апреле 1941 года началось заполнение Рыбинского водохранилища. Подпорный уровень зеркала воды должен был составлять около 98 м, но к 1937 году эта цифра увеличилась и составила 102 метра.

Сейчас излюбленное место у местных рыбаков - ниже по течению, куда попадает слегка оглушенная рыба после прохождения водоворота.

Первые два агрегата Рыбинской ГЭС были запущены в ноябре 1941 и январе 1942 годов - началась война и энергетический голод. Московским оборонным предприятиям и машиностроительным заводам была необходима электроэнергия.

В 1945-50 гг. последовательно были введены в эксплуатацию четыре агрегата ГЭС, а в 1998 и 2002 годах были реконструированы два из шести гидроагрегатов.

В зале трудно застать рабочего - весь процесс автоматизирован.

На пульте управления ведется круглосуточное наблюдение за системами и агрегатами ГЭС.

В здании сохранились оригинальные люстры 40-х годов.

Работяги шутят.

Блогеры твитят.

В машинном зале прекрасная картина, дающая общее представление о гидроэлектростанции.

А теперь путешествие в Мологу.

От центрального рыбинского причала на пароходике до Мологи больше двух часов ходу по Рыбинскому водохранилищу и первый пункт - шлюзы.

Ворота на нижнем уровне закрываются, около 10 минут идет наполнение шлюза водой и мы входим в зону водохранилища.

Чайкам процесс наполнения или заполнения водой шлюза выгоднее всего - оглушенная рыба легче поддается ловле - так же, как и рыбакам возле ГЭС.

В связи с нынешнем обмелением водохранилища почти на 2,5 метра количество пароходов уменьшилось и сотрудники шлюзов рады редким посетителям.

Проходим мимо памятника Мать-Волге.

Пока плывем идем, слушаем историю Мологи от местных хранителей истории и краеведов.

Для создания Рыбинского водохранилища площадью 4580 км2 потребовалось переселить, кроме Мологи, более 600 селений. Заполнение водохранилища продолжалось дольше проектного - до нужной отметки оно было затоплено только в многоводный 1947 год. Это произошло потому, что в войну воду сбрасывали до самых низких отметок для максимальной выработки электричества.

Вскоре на горизонте показалась полоска земли и несколько камней.

У Мологи богатая история - город был ровесником Москвы, а в летописи он упомянут как город, спасший Юрия Долгорукого во время войны с киевским князем Изяславом Мстиславовичем. Тогда дружина киевлян сожгла все города Суздальского княжества, а с Мологой вышла осечка - поднялась Волга и затопила все окрестные поля и дороги. В итоге киевская дружина отправилась домой, а основатель Москвы был спасен.

Видимо, есть какая-то злая ирония судьбы в том, что первое летописное упоминание об этом городе практически полностью совпадает по смыслу и с последним упоминанием о Мологе - с той лишь разницей, что благодарные потомки Долгорукого затопили уже саму Мологу.

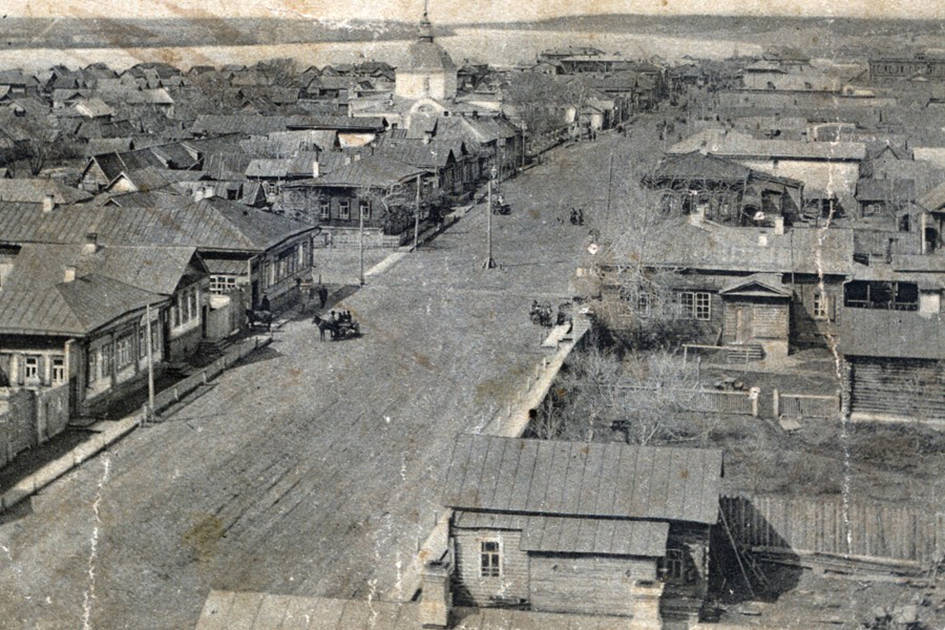

Согласно первому изданию Большой Советской Энциклопедии, в 1936 году в нем проживало 6100 человек, это был небольшой, застроенный преимущественно деревянными строениями городок.

Не доезжая пары километров до места, где показалась наивышая точки Мологи, мы пересаживаемся на катер - пароходу дальше идти не позволяет форватер.

Катер очень осторожно подходит к берегу - на некоторых участках глубина воды не достигает и полуметра.

Молога славилась не только как торговый и транспортный узел страны, но и как производитель масла и сыра, которое даже поставлялось в Лондон.

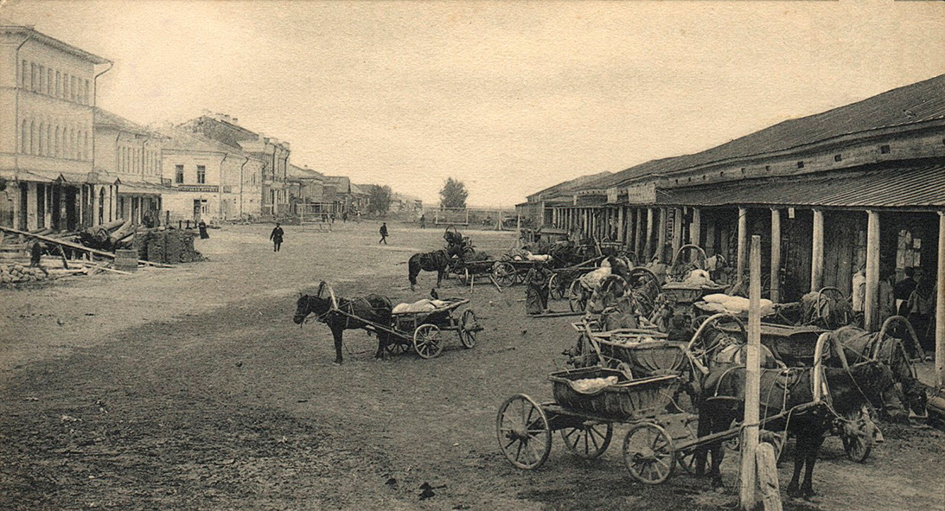

Раньше вид на Мологу с нашего места был такой. Фото сделано до 1937 года.

Сейчас это голый остров с тысячами разбросанных кирпичей и остатков быта.

Перед заполнением водохранилища в обязательном порядке происходит очистка его ложа от строений. Деревянные дома либо разбираются и перевозятся на новое место, либо сжигаются. В Мологе большинство жителей разобрали свои дома, соорудили из них плоты (чтобы потом можно было вновь собрать дом) и, погрузив на них всё, что можно было увезти, переплавлялись по реке на новое место жительства.

Люди были вынуждены оставить свои каменные дома, могилы своих родных и близких.

Каменные постройки разрушались до основания, причем делалось это задолго до заполнения водохранилища. Все ценное, что могло пригодиться в хозяйстве и можно было унести, вывозилось.

Можно достаточно уверенно полагать, что к 1940 году переселение было практически завершено, поскольку местные советские власти принимали самое непосредственное участие в процессе переселения - выдавали справки о выезде, на основании которых переселенцы получали финансовую помощь от государства. Всего было перенаселено около 130 тысяч человек.

Ярославская улица тогда - самая высокая точка города, которая в этом году высунулась из воды.

Ярославская улица сейчас.

Гордость тогдашних мологжан - каланча, спроектированная братом Федора Достоевского.

Мологский район, г.Молога и 6 сельсоветов Мологского района, попадающих в зону затопления, были официально ликвидированы Указом Президиума Верховного Совета РСФСР 20 декабря 1940 года.

Слухи о том, что более 300 человек утонули, не покинув город, - неправда. Сидеть месяцами среди чистого поля и ждать, когда придет вода - удивительно странный и мучительный способ самоубийства. Рыбинское водохранилище имеет небольшой подпор, но большой объем, и, соответственно, заполняется довольно медленно - несколько сантиметров в день. Это не цунами и даже не обычное наводнение, уйти от поднимающегося водохранилища можно просто пешком и не особо напрягаясь.

Остатки каких-то железных агрегатов, которые еще не вывезли собиратели металлолома.

Можно еще найти много артефактов тех времен - гвозди, дверные петли, осколки посуды. Часто бутылки попадались - они теперь в музее Мологи.

Чуть на наступила на старые грабли.

Говорят, что это остатки ажурной решетки Богоявленского собора.

Бывшее дерево.

При желании и времени можно наверняка откопать тут кирпич с дореволючионной гравировкой дома Ватутиных.

Сейчас же большинство кирпичей выглядят так:

Даже доски местами сохранились - а ведь им, на минуточку, 75 лет и большую часть времени они пробыли под водой.

Можно было и дальше гулять, но дело близилось к закату и надо было срочно отчаливать, пока не стемнело.

По роковому совпадению герб города Мологи, утвержденный еще в 1778 году, как будто предсказывает ее затопление - земляной вал в "лазоревом поле" оказался в итоге Рыбинским водохранилищем.

В память о городе-призраке был открыт музей в 1995 году в Рыбинске, который стал называться Музеем Мологского края, а бывшие мологжане собираются каждый год, чтобы почтить память о затонувшей родине.

И не верьте картинкам в интернете, показывающим, что на месте Мологи что-то уцелело - здесь нет колокольни, как в Калязине или куполов, торчащих из воды - только камни и памятник-самодел напоминают о старинном русском городе, когда-то стоявшем здесь.

В репортаже частично использованы фотографии музея Мологского края и из моего личного архива 2006 года (ГЭС сверху).

В отличие от тонущей Венеции, эти города ушли под воду не из-за разбушевавшейся природной стихии. Рассказываем о том, чем пришлось пожертвовать, чтобы обеспечить электроэнергией развивающуюся промышленность СССР

В годы бурного развития гидроэнергетики в нашей стране были затоплены тысячи сел и деревень. Вместе с ними на дне оказались несколько старинных городов с важными историческими и архитектурными памятниками. Некоторые из них были затоплены полностью, другие — частично.

Молога, Ярославская область

Молога — старинный уездный город, ровесник Москвы, затопленный при строительстве Рыбинского водохранилища. Ее нередко называют русской Атлантидой. Это один из тех случаев, когда город не перенесен на новое место, а полностью уничтожен. Решение о создании Рыбинского гидроузла власти подписали еще в 1935 году, но в планы о затоплении Мологи долгое время никто не верил — они казались нелепыми. Город с населением 7 тыс. человек процветал. Здесь было 800 деревянных домов, более сотни каменных зданий, Афанасьевский монастырь и несколько церквей.

Уведомления о переселении и сносе домов жители игнорировали. Поэтому, когда пришло время переезжать, многим пришлось собираться в спешке. По первоначальной задумке, крупные населенные пункты должны были остаться невредимы. Но в 1937 году мощность Рыбинской ГЭС решили увеличить, из-за чего зона затопления выросла почти вдвое — теперь туда попадала Молога. Чтобы не создавать преград судоходству, кирпичные постройки взрывали, лес — рубили. Судьбу Мологи разделили не только десятки сел и деревень, но и несколько сотен местных жителей, которые отказались покинуть родной край.

Корчева, Тверская область

История Корчевы, уездного центра Тверской губернии, напоминает историю Мологи. Город попал в зону затопления при сооружении канала имени Москвы и Иваньковского водохранилища. В 1937 году здесь проживало 2,3 тыс. человек. В Корчеве были три каменные церкви, школы, большая библиотека, богадельня, педагогический техникум с общежитием для студентов, земская больница и две аптеки. Кроме того, здесь работали заводы по производству патоки, пива, пряников и кирпича. Как и в Мологе, большинство построек взрывали, а сады и леса — уничтожали.

Позднее стало понятно, что инженеры ошиблись в расчетах. Высшая отметка затопления оказалась ниже указанной первоначально, а потому старинный город можно было спасти, установив небольшую дамбу. Сегодня о существовании Корчевы напоминает кладбище с руинами Казанской церкви и единственное уцелевшее здание — кирпичный дом купцов Рождественских. Новым пристанищем для жителей стал соседний поселок Конаково, который вместе с ликвидацией Корчевы получил статус города. До наших дней сохранились несколько перевезенных сюда домов. Все они расположены на улице Свободы.

Весьегонск, Тверская область

С другой стороны, ил отлично удобрял почву. Возможно, поэтому переезд постоянно откладывали. В 30-е годы город населяли чуть больше 4 тыс. человек. Затопление Весьегонска началось в 1941-м. В результате на дне Рыбинского моря оказалась погребена вся историческая часть города, в том числе несколько старинных храмов и недостроенная железнодорожная ветка, которую хотели использовать для транспортировки войск и военных грузов. Сегодня о старом Весьегонске напоминают руины Казанской церкви 1811 года и несколько улиц со старинными деревянными домами в северной части города.

Ставрополь-на-Волге, Самарская область

Ставрополь-на-Волге — современный Тольятти. Интересно, что территорию, на которой исторически находился город, выбирал сам Василий Татищев. Сегодня она лежит на глубине 14 метров. В 1957 году Ставрополь-на-Волге попал в зону затопления Куйбышевского водохранилища. К тому моменту он насчитывал 12 тыс. человек. Город состоял в основном из небольших одноэтажных деревянных домов. Кроме того, здесь работали кирпичный и лесопильные заводы, артель с цехами пошива одежды и обуви, электростанция, больницы, санаторий, гостиница, несколько церквей, театр и музыкальная школа.

Во время строительства Жигулевской ГЭС переселяли не только живых людей. Ставропольцам пришлось перезахоронить родственников. Те останки, за которыми никто не пришел, зарывались в братские могилы. Жители долго не хотели уезжать с обжитого места. Первым разобрать жилище согласился местный сапожник Василий Стариков. В знак поощрения его семье выделили бригаду строителей и перевезли дом бесплатно (сегодня там расположен музейный комплекс). Другим ставропольцам пришлось перевозить жилье собственными силами. Так, только в 1953 году переместили 1,6 тыс. дворов.

Калязин, Тверская область

От того Калязина сохранилось лишь несколько купеческих домов позапрошлого века и три церкви. Сегодня с городской набережной открывается знаменитый вид на колокольню Никольского собора, датированную 1800 годом. Сам собор разобрали, а колокольню решили сохранить как ориентир для речных судов — в этом месте Волга круто меняет направление течения. Вокруг нее сделали островок и причал для лодок. Колокольня Никольского собора считается символом города и одной из самых узнаваемых достопримечательностей центральной части России. Чтобы увидеть ее, в Калязин едут тысячи туристов.

Кроме прочего, план ГОЭЛРО предполагал возведение и гидроэлектростанций, использовавших дешевые, а главное, кажущиеся бесконечными ресурсы рек. Их строительство продолжалось на протяжении всей истории Советского Союза, причем на смену относительно скромным ГЭС первых десятилетий его существования приходили все более грандиозные энергетические гиганты, настоящие шедевры инженерной мысли.

Первая советская крупная гидроэлектростанция появилась в современной Ленинградской области (Волховская ГЭС в 1926 году). К началу 1930-х колоссальную по тем меркам станцию (ДнепроГЭС) соорудили в Запорожье. Следующим этапом стало освоение потенциала главной реки центральной части РСФСР — Волги.

Перед своим уничтожением в почти забытой сейчас Корчеве проживало всего 4 тыс. человек, но это все же был бывший уездный город (эквивалент районного центра, хотя уезды были крупнее современных районов) Тверской губернии. Здесь имелось около 600 домов (в том числе три десятка каменных), церковь и два собора. К 1937 году, когда началось заполнение Московского моря, вся эта застройка (за исключением одного сохранившегося дома) была снесена, жители — отселены в соседний поселок Конаково, а сама Корчева — исключена из списков городов и вычеркнута с карт.

Читайте также: