Почему свияга течет против волги

Обновлено: 01.06.2024

Истоки - на Сурской Шишке

Воды много, но качество – так себе

Всего в Ульяновской области насчитывается 2033 рек, речек и ручейков, общая длина которых составляет 10294 км. Преобладают реки длиной менее 5 км – 72,2% от общего числа всех водотоков. Реки длиной от 25 до 100 км составляют 3,1%, более 100 км – оставшиеся 0,3%. Общий объём воды, текущей во всех реках области, составляет около 241,5 тысяч кубометров, из них 97,3% приходится на Волгу.

Ульяновская область прекрасно обеспечена водными ресурсами рек – на одного человека приходится 158,315 тысяч кубометров в год, что в 5 раз выше среднероссийского показателя (31,717 тыс. м³/год на человека). Только вот качество воды оставляет желать лучшего… Реки области имеют III и IV класс загрязнения, что указывает на низкое качество их воды. Практически во всех реках зафиксировано превышение предельно допустимых концентраций по меди (в 90% рек региона), марганцу (40% рек), а также нефтепродуктам, фенолу и хлору.

Половодье и межень

В Ульяновской области расположено 11 памятников природы, связанных с охраной рек – лесные верховья реки Сенгилейки, долина реки Смородинки, исток рек Суры, Свияги, Инзы, Барыша, Сызранки, Цильны, Избалыка, а также Черемшанский и Тереньгульский государственные ихтиологические заказники.

Волга

Что во что впадает?

На основании этого возникает немало споров: а впадает ли Кама в Волгу? Исследования доказывают, что Кама – главная река, а Волга – её приток, и тому есть шесть доказательств.

1. Главный критерий – возраст реки. Кама – более древняя: она зародилась 350 миллионов лет назад и впадала в Понтийское море, со временем разделившееся на Каспийское, Азовское и Чёрное.

2. Чем выше исток, тем главнее река. Исток Волги находится на Валдайской возвышенности (Тверская область) на высоте 228 м, а родник, рождающий Каму – в Уральских горах на высоте 331 м.

3. Кама является более полноводной рекой: в месте слияния двух рек – у посёлка Камское Усолье (Татарстан), она несёт 4300 кубометров воды в секунду, в Волге же расход воды меньше – 3100 м³/сек.

4. При сравнивнении длины рек до их слияния, более длинной оказывается Кама – 1805 км против 1390 волжских.

5. По количеству притоков более богатой является Кама: в неё впадает 73,7 тысяч речек и ручьёв, в Волгу – только 66,5 тысяч.

6. По характеру впадения рек друг в друга, Кама практически не меняет направления своего течения, в то время как Волга поворачивает практически под прямым углом.

Однако исторически сложилось так, что Волга на всех географических картах обозначена именно так - от истока на Валдае до устья на побережье Каспия. А Ока и Кама считаются ее притоками. В противном случае придется признать, что Ульяновск, Самара, Саратов, Волгоград и Астрахань. также расположились на берегу Камы, а не Волги. И это она, а не Волга, впадает в Каспийское море. И наши жители - не волжане. Нет, уж лучше считать так, как сложилось.

Водохранилище

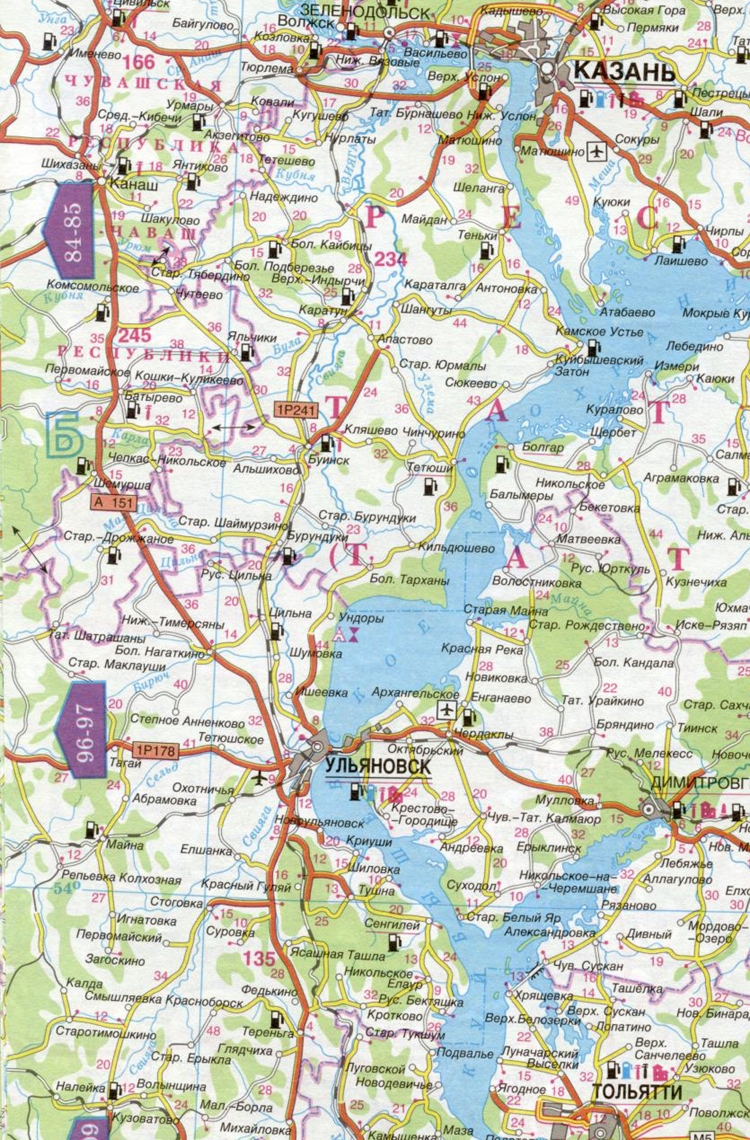

До заполнения Куйбышевского водохранилища Волга около Ульяновска имела ширину 2 км (в настоящее время самая широкая часть водохранилища – 27 км по линии Ундоры – Старая Майна), а максимальная глубина едва достигала 10 м. Сейчас же самое глубокое место в реке в пределах города находится близ Императорского моста – 41 м.

По площади водной поверхности Куйбышевское водохранилище (6450 км²) занимает 3-е место в мире, а на наш регион приходится только 30,9% его площади. Создание водохранилища разрушило местную экосистему: изменился микроклимат, появились резкие колебания уровня воды, шторма, оползни, размыв береговой линии, исчезли ценные виды рыб. Ледостав на Волге начинается теперь на 2 – 3 недели раньше, настолько же задерживается таяние льда.

Когда Волга встретится со Свиягой?

Первый постоянный мост через Волгу – Александровский железнодорожный, построен в 1880 году в Сызрани (Симбирская губерния). Самый длинный мост через Волгу, второй по длине в России – Президентский (12 980 м).

Самая высокая волна на Волге в городе зафиксирована в 1973 году – 4,2 м.

Сура

Вторая по величине (841 км) река Ульяновской области вначале покидает наш регион, уходя на запад в Пензенскую область и Мордовию, но затем снова возвращается и течёт на протяжении 150 км.

Тихвинка – широкая лодка с низкими бортами, на которой сурские рыбаки перевозили сомов.

Мокшана – лодка для перевозки птиц.

Кладнушка – лодка для перевозки угля, стекла и посуды.

Свияга

Река начинается небольшим ручьём в Кузоватовском районе Ульяновской области. А вот 700 тысяч лет назад исток Свияги находился на территории современного Чердаклинского района: река текла на запад (до Винновской рощи, где сохранилась её погребённая долина), затем поворачивала на север. Волга же в то время протекала намного восточнее.

Свияга – самая протяжённая река области: по территории региона она протянулась на 216,4 км из 375. Являясь правым притоком Волги, она течёт в противоположном направлении и в пределах Ульяновска (в районе улиц Герцена и Строителей в Киндяковке) их русла максимально сближаются до 1 км 420 м.

Ледостав на Свияге обычно начинается 18 ноября. Самый ранний (19 октября) произошёл в 1908 году, самый поздний (22 ноября) – в 1899 году. Ледоход на Свияге обычно начинается 7 апреля. Самый ранний (20 марта) случился в 1893 году, самый поздний (27 апреля) – в 1896 году.

В Симбирске вода из Свияги ценилась выше колодезной за мягкость и приятный вкус. В настоящее время в пределах городской черты в реке обитает 33 вида рыбы и самые распространённые из них плотва, окунь и уклейка.

Главные городские реки – Волга и Свияга, изображены на флаге Ульяновска как две голубые вертикальные полосы по краям.

От Джарамсана до Черемшана

Впервые реки нашего региона были описаны в 921 – 922 годах секретарём арабского посольства в Волжскую Булгарию Ахмедом ибн Фадланом: Байнах (ныне – Майна), Джарамсан (Большой Черемшан), Отыг (Утка) и Уран (Урень).

Когда смотришь на такую красоту, То всегда думаешь, что наша Земля Создана для добра, счастья и любви.

Все у нас, говорят, не годится. Нет, в России у нас — не житье… А в пословице говорится: та худая и глупая птица, что марает родное гнездо. При любом, повторяю, режиме - низость хаять родные края. Сыт не будешь хлебами чужими. Лучше — корка, да все же своя. (Раиса Котовская)

Пусть случаются приятности И сбываются чудесности, Пусть побольше будет радости, Красоты, добра и нежности..

Общее описание

Река Свияга тянется на 375 км. Самой большой ширины достигает в затоне перед Свияжским заливом, который является частью Куйбышевского водохранилища (3 150 м). При этом средний ее поперечник – 15 м. Бассейн – 16 700 квадратных километров. Глубины до 4 метров. Водоем проходит через Ульяновский регион, а также Чувашскую автономию и республику Татарстан. Большую часть пути он двигается параллельно Волге, являясь ее правым рукавом. Направление северное. Есть выраженная западная лука, имеющая крайнюю точку в центре Ульяновска. Преимущественное питание – сезонные талые воды. Водоток замерзает в ноябре-декабре, а освобождается ото льда в конце марта – начале апреля. Края русла песчаные. Они постоянно в стадии эрозии. Река зарегулирована гидроузлами или обычными плотинами на многих точках (всего же в долине 500 озер и водохранилищ!). Средний расход воды – 34 кубометра/сек. Притоков 79 (не считая больших ручьев). Самые крупные – Була, Кубня, Карла, Улема и Сельдь.

Исток и устье реки Свияга

Исток реки Свияга – точка на восточном склоне Приволжской возвышенности (высота – 332 метра над уровнем моря). Это всхолмление в 4,5 км к юго-западу от селения Кузоватово (одного из райцентров Ульяновщины). На первых километрах русло украшено плотным широколиственным массивом. А кое-где и островками высокостойного соснового бора-зеленомошника (в нем растут брусника и черника). Стартовый отрезок наполняется из трех ручьев. Он имеет малую ширину, а его кромка сложена песчано-каменистыми палеогеновыми отложениями. Зеркало наполнено богатой растительностью.

Бассейн реки Свияга

Достопримечательности реки Свияга

Зеленый массив под Кузоватово

Городской округ Ульяновск

Беседуя о жемчужинах уже центральных кварталов, упомянем самые знаковые объекты:

Приволжское урочище Выкшинская Пристань

Лес Шилки и окрестности

На этой же широте, но на левобережье вы познаете все красоты долины Цильны. Это кувшинки, искусственные дубравы, тополевники, ясенники, березняки и вязники. Близ одноименного хуторка обнаружена курганная группа с предметами из эпохи Бронзы…

Чувашский Чикильдым

Еще через несколько часов хода река Свияга познакомит вас с исторической землей – не понятно как переводится указанный в заглавии топоним. Но этот пятак – кусок исторической Чувашии. С одной стороны русло впитывает с себя воду Чильчи, с другой – собственно Чикильдыма, берущего начало из пруда. Южнее – родник Татарский Чикильдым. На каждом из них стоит жилая весь (с таким же именем). А вот севернее и по центру имеется лесополоса, окруженная со всех сторон холмистыми полянками с цветами разных оттенков. Еще тут 3 разлива. Утки, гуси, удобные помосты. Люди в национальных рубахах. Старинная деревенская архитектура. Самая настоящая сельская идиллия!

Кугально-Краснополянский Лес

Райцентр Буинск, Сосновый Бор, Киятская церковь и Киятская ГЭС

Деушевские Леса и Деушевская ГЭС

Гидростанция (также относится к разряду малых) названа в честь ближайшей муниципии. Вступила в строй в 1957 году. Отличалась силой в 500 КВт. Корпус обветшал, но еще цел. Фон для фотосессии. Отсюда начинается ряд отмелей с быстринами. Ниже вы даже упретесь в остров. Стариц на займищной стороне становится еще больше. Внезапно и на правобережье высокие яры отступают от водного уреза, освобождая место влажному лесу.

Урочище Урыс-Урманы

Лес Казенная Дача

На левобережье река Свияга попадает в лесной плен на протяжении 3 500 метров. Казенная Дача довольно узка – от 100 до 1 000 метров. На западе (через сельское поле) граничит с огромной старицей – озером Большим, также удобным для купания. Дендрофлора включает березу, сосну, ольху, ясень, осину и клен. На противоположной стороне начинают обозначаться меловые выходы, а сами утесы медленно повышаются. Чуть поодаль – деревни с очень старыми церквушками и другими ветхими строениями. К востоку одна надпойменная терраса надстраивается над другой. Выше всего вы почувствуете себя к юго-западу от села Большие Меми – откроется панорама всей луки…

Бурундуки-Рыбопитомник

Соченый Лес

Тихий Плес и Каинское займище

С только что названной деревни люди спускаются в правобережную часть займища. Внутри него есть окруженные пойменным лесом причудливые старицы. Соединенные ериками петли, заводи, раскаты и даже болотца рассматриваемого водного потока. А всего гидрологических объектов не менее 50. На обоих берегах. Запоминается и лес к северо-востоку от Бритвино (урочище с загадочным именем Рой Ш). Говорят, когда-то оно было священной то ли мокшанской, то ли чувашской рощей. В самих Каинках мы встречаем Воздвижение Креста Господня. Церковь тоже возводили старообрядцы. Но в 1890 году. Она однопрестольная. Угадайте кто здесь когда-то венчался? А. Керенский – самый знаменитый глава Временного Правительства. Недалеко старообрядческое Саболевское.

Макарьевский Лес с Вознесенским монастырем

А что же сами культовые постройки? Их предтечи появились еще в 1691 году (реконструкции сооружений вполне похожи на оригиналы). Прославлен храм Вознесения Господня и прочие строения. Реликварий включает в свой состав чудотворную икону из Унжи (с частицей мощей самого Макария) и Ватопедский лик Божией Матери. Мужская обитель действующая. Принимает паломников со всей страны. А точка, на которой она выросла, предполагает широкий обзор. Отличной фотосессии! Император Павел, заметив монастырь с Волги, повелел дополнить его церквями и часовнями. Элементы архитектурного ансамбля постоянно перестраивались, меняя стили. Дорога идет с Введенской Слободы. А в нее саму вы попадете по асфальтовому пути, начинающемуся с М-7 (следите за указателями). По дороге вашему авто придется не один раз подняться и спуститься…

Свияжский залив и его архипелаги

Остров-город Свияжск

Река Свияга, наконец, заканчивается, уступая место названному в честь нее заливу. А самый прославленный его объект – Свияжск. Он имеет статус историко-архитектурного и художественного музея-заповедника и подкреплен правовой защитой от ЮНЕСКО. Свияжск, считающийся первым русским поселением на Средней Волге, соединен с большой землей специально отсыпанной дамбой. По ней и проложили въездное шоссе. Это отсюда начался эпический поход войск Ивана Грозного на Казань. В 1552 году. Ведь на тот момент это была самая восточная крепость Русского государства. Град-бастион когда-то возвели в рекордные сроки – всего за 1 месяц. Внутри сохранились оригинальные постройки и настенные храмовые фрески 16-го столетия. Кстати, монастырский ансамбль выстоял даже в годы СССР. Население острова – около 300 человек. Все остальные – туристы (среди них и много зарубежных). Что они приезжают смотреть? Вот объекты, в которых снимаются фильмы, проходят реконструкции:

- Успенский монастырь;

- Скорбященский собор;

- Константино-Еленинская церковь;

- здание исторического музея;

- ансамбль старинной жилой и общественной застройки;

- останки Благовещенской и Софийской церквей;

- руины церкви Рождества Пресвятой Богородицы;

- галерея художника Архиереева;

- сувенирно-выставочные центры на Рождественской площади;

- красивый речной вокзал;

- малые эпизоды старинной фортификационной системы.

К услугам увлеченных гостевые комплексы разного размаха, кафе, рестораны, магазины.

Остров Большой – граница акваторий Волги и Свияги

Туризм и отдых на реке Свияга

Удачно, что в зоне туристических баз и пансионатов хорошо налажена охрана реки Свияга от мусора. А еще вы встретите такой сервис как подъемники, лыжные спуски, мангальные площадки, рыбацкие помосты, зарыбленные пруды, прокат лодок, трехразовое питание, аренда велосипедов и спортивного снаряжения, бани и сауны.

Близ крутых Яров плесы глубиной до 4 метров – здесь путешественники часто встают с удочками (участок насыщен огромными подводными хищниками). Однако в большинстве мест спуск к воде пологий. Особенно это касается Малой Свияги. Многие начинают свой тур с Коромысловки (очень удобна и экономична заброска со станции Кузоватово). Крупнокаменистые перекаты в километре ниже Ишеевки, а рядом прекрасно смотрится одноименное расширение. Незначительные бяки есть и на иных фрагментах. Но не критичные. Фанаты сложной категории пускаются в приключение уже с одного из потоков, образующих реку. Много крутых поворотов в петлях, где скорость хода неожиданно начинает увеличиваться. Наконец, на соединении со Свияжским заливом и в нем обнаруживаются острова. На них организуют бивуаки. Ведь островные урочища открыты посетителям…

Рыбалка и охота на реке Свияга

Охрана реки Свияга

Ну что в Волге таинственного? — спросит читатель. Представление о том, что в ее водах встречаются водяные и русалки, ныне считается устаревшим. Река как река. Конечно, большая, и сыграла важную роль в истории нашей великой страны. Но где же тайны?

Лошади кушают овес и сено, а Волга впадает в Каспийское море — эти истины общеизвестны. Но есть категория граждан, которые в последнем утверждении сомневаются. Это — профессиональные географы. Некоторые из них полагают, что в районе Астрахани в Каспийское море впадает не Волга, а Кама. Волга же — приток Камы, начинающийся на Валдайской возвышенности и заканчивающийся чуть ниже Казани, где сливаются две большие реки, несущие почти одинаковое количество воды (Кама даже чуть больше).

А может быть, это чистая условность? Волга ли впадает в Каму, Кама ли впадает Волгу — не все ли равно, если обе реки по величине одинаковы? Но есть одно обстоятельство: после слияния Кама практически не меняет направление своего течения, а Волга — поворачивает почти на 90 о . Значит, естественнее Волгу считать притоком Камы, а не наоборот.

Поэтому давайте, пока чисто условно, называть Волгой только ту ее часть, которая расположена выше места слияния с Камой. Волга в этой части не делает сильных изгибов и течет с запада на восток. А реку, на которой стоят Самара и Саратов и которая впадает в Каспийское море, будем называть Камой.

Кстати, почему Волга течет именно в таком направлении? Ведь она собирает воды с южной части Валдайской и Среднерусской возвышенностей. Казалось бы, этим водам прямая дорога на юг, в Дон и Днепр. Но нет, они почему-то долго текут на восток, прежде чем повернуть к морю.

Если мы пройдем по широте Тулы через Восточно-Европейскую равнину, то увидим более или менее периодическое чередование возвышенностей и низменностей. Возвышенности Западной Украины сменяются Приднепровской низменностью, затем мы поднимаемся на Среднерусскую возвышенность, потом вновь спускаемся вниз на Окско-Донскую низменность, постепенно поднимаемся на Приволжскую возвышенность, круто обрывающуюся к той части Волги, которую мы договорились называть Камой, затем — снова низменность, а за ней — Уральские горы. Три низменности, вытянутые в меридиональном направлении и разделенные возвышенностями.

Казалось бы, в этих низменностях самое место для больших рек, текущих с севера на юг и собирающих воду с окрестных возвышенностей.

Две такие реки мы видим: Днепр и Кама. А вот на средней Окско-Донской низменности нет достойной ее реки. В южной части низменности на нее со Среднерусской возвышенности спускается Дон, который несет весьма немного воды (почти в 10 раз меньше, чем Волга). Значительная часть воды с северной части Среднерусской возвышенности стекает в Оку, а с Приволжской — в Волгу.

В 1930-х годах об этом всерьез задумался выдающийся советский геолог Георгий Федорович Мирчинк (1889—1942), который предложил очень изящную гипотезу эволюции речной сети Восточноевропейской равнины. Согласно этой гипотезе, когда-то по Окско-Донской низменности текла очень большая река, начинавшаяся где-то на севере за Волгой. (Самой Волги в том виде, в котором она существует ныне, просто не было.) Эту большую гипотетическую реку мы будем условно называть Великим Доном. Как она могла течь?

По всей видимости, нынешний Дон был правым притоком Великого Дона, и в нижнем течении они совпадали. А выше впадения Дона Великий Дон должен был течь с севера на юг, скорее всего, по руслу реки Битюг. Эта река — левый приток Дона, не спускающийся с возвышенностей, а от истоков до устья текущий по Окско-Донской низменности.

Недалеко от истоков Битюга расположены истоки реки Цны (точнее, ее притока). Эта река течет по Окско-Донской низменности в противоположном направлении — с юга на север и впадает в Мокшу, а Мокша — в Оку. (Мокша, вообще говоря, больше Цны , однако река, образовавшаяся в результате их слияния, выглядит продолжением Цны . Поэтому правильнее считать, что не Цна впадает в Мокшу, а Мокша — в Цну , но, чтобы не запутаться, оставим на карте традиционные наименования.) В месте впадения Мокши Ока делает крутой поворот на северо-восток и далее до впадения в Волгу почти не меняет направления.

Таким образом, у нас явно прослеживается русло Великого Дона. В своем начале Великий Дон — это нижнее течение современной Оки, затем — Цна , Битюг и, наконец, Дон. К северу от современной Волги Великий Дон мог течь по руслу одного из левых притоков Волги (скорее всего, Унжи ). Обратите внимание: по руслу Оки и Цны во времена Великого Дона вода текла в направлении, противоположном современному.

Теперь давайте разбираться с притоками Великого Дона. Одним из таких притоков была часть Оки, расположенная выше места впадения Цны . О том, где эта часть Оки могла в прошлом брать начало, мы поговорим немного позже. А другим притоком могла быть. современная река Свияга .

Наибольшие высоты Приволжской возвышенности находятся на ее крайне восточных склонах, круто обрывающихся к Каме (традиционно именуемой здесь Волгой). Кажется, что вдоль ее правого берега с севера на юг тянется узкий горный хребет. Вдоль восточных склонов этого хребта течет Кама, а вдоль западных склонов в противоположном направлении — река Свияга . Местами, например, в городе Ульяновске, Свияга подходит к Каме очень близко: на расстояние нескольких километров.

Современная Свияга впадает в Волгу выше места ее слияния с Камой. Но давайте подумаем, что могло происходить со Свиягой , когда Волги еще не было. Если она не могла пересечь наиболее высокую часть Приволжской возвышенности, стало быть, она спускалась с ее западных склонов, поворачивала на запад и текла под уклон к Великому Дону. И текла она, скорее всего, по руслу современной Волги, но только в противоположном направлении.

Новый сток стал интенсивно отсасывать воду из нижнего течения Свияги — и тем самым из Великого Дона. В результате Великий Дон разорвался в том месте, где ныне находится водораздел между Цной и Битюгом. Произошла коренная и глубокая перестройка всей речной сети Восточноевропейской равнины: возникла Волга, текущая с запада на восток, и она стала главным притоком более старой Камы.

Интересно, что по геологическим данным долина Волги выше впадения Унжи моложе, чем долина Волги ниже ее впадения. Похожа на то, что Унжа , как крупная река, древнее верхней Волги. И с точки зрения исторической географии не Унжа впадает в Волгу, а Волга в Унжу .

А теперь поговорим про правый приток Волги — Оку. Она тоже течет как-то странно. Казалось бы, вода с западных склонов Среднерусской возвышенности должна уходить в Днепр. Но нет, она уходит в реку, огибающую Среднерусскую возвышенность с запада и востока и несущую воды в далекую Волгу, а затем — в Каму.

Нижнее течение Оки (от места впадения Цны до устья), согласно только что изложенной гипотезе, — участок Великого Дона. То, что выше устья Цны — правый приток Великого Дона. А вот что огибает Среднерусскую возвышенность с запада?

Давайте предположим, что изначально вода с западных склонов Среднерусской возвышенности текла на запад в Днепр (точнее, в почти параллельный Днепру его приток, Десну). В этом случае должна была существовать большая река, начинающаяся в северной части Среднерусской возвышенности и текущая в Десну. Ее верхнее течение могло совпадать с современной Упой , впадающей в Оку.

Рядом с Упой , но с другой стороны, в Оку впадает текущая с запада Жиздра , истоки которой близки к впадающей в Десну реке Болве . Логично предположить, что все это — части в прошлом единой большой реки, впадавшей в Десну. В результате перехвата русла она оказалась разорванной между Жиздрой и Болвой .

А нет ли в этом районе других признаков перехвата русла?

Немного ниже места впадения Упы и Жиздры у Оки есть правый приток — Угра. Она значительно меньше Оки, но опять-таки создается впечатление, что не Угра впадает в Оку, а Ока — в Угру. Водный поток, образовавшийся при слиянии этих рек, — продолжение маленькой Угры, а не большой Оки.

Если мы представим, что между Упой-Жиздрой и Угрой Оки нет, то увидим знакомую картину: две реки текут рядом друг с другом в противоположных направлениях, как Кама со Свиягой . Идеальные условия для перехвата русла!

Получается . ч то Ока — тоже составная река. Ее верхнее течение — бывший левый приток Упы-Жиздры-Болвы , затем следуют участок самой Упы-Жиздры-Болвы и вновь образовавшийся водоток, потом — Угра, огибающая Среднерусскую возвышенность с севера и впадающая в Великий Дон, и, наконец, участок самого Великого Дона. Тогда все оказывается логичным.

Насколько обоснованы эти гипотезы? Боюсь, что доводы в их пользу носят исключительно косвенный характер. Тем не менее у них есть два достоинства: во-первых, они красивы, во-вторых, заставляют задуматься о том, как формировался облик современной Земли. А это в любом случае полезно.

Читайте также: